オランダ・コウリョ_ミステリ文化の個性を探りたい!

無料配布_一覧

穏やかなサブリミナル・プーさんとともにある人生なのに、最近ようやくA.A.ミルン『The Red House Mystery』に出会った謎を解きたい視葭よみです。

10年近く前から少しずつイギリス黄金時代の原著たちに触れるようになっていたはずなのですが、なぜ「プーさん×ミステリ→A.A.ミルン」が成立しなかったのか……手掛かりを求めて、アマゾンかロンドンか、行先に悩んでおります。

悩みと言えば、一体、我々はいつから名探偵に集められて「さて」と言われたいのでしょうか?

リニューアルが完了した探偵役と謎の新企画MysteryExhibitionに名探偵創造部門を設定するくらいには思い悩んでいます。おもしろいミステリを読みたいだけのわたしが主催なので、きっと良いミステリが集まると信じています。

そもそも気になったきっかけは、文学フリマのブース名です。本研究会では文学フリマにて【新生ミステリ研究会】ブースに加えて、たまに姉妹店【名探偵、皆を集めてさてと言い】ブースを隣接出店しています。前者は研究会からとった名前、後者についてはどこか記憶にあるようなフレーズかもしれないなぁ……くらいの感覚で、探しました。

そんなこんなで半年後くらいでしょうか。

『探偵の殺される夜 本格短編ベスト・セレクション』

本格ミステリ作家クラブ・編(初版2016年1月15日)第1版12ページより

~「名探偵、皆を集めてさてと言い」の段階にきたとき~

いらっしゃいました。

だいぶかくれんぼがお得意だとお見受けしますが、おそらくわたしが出会ったのはこの子だと思われます。この文章から、2016年1月15日以前には存在していたらしいことがわかります。

さて。

存在を確認できたら次に気になるのは、いつから存在していたのか、ですよね。

ミステリ好きの期待値を差し引いても、解決編で複数の関係者ひとりひとりに推理を聞かせる冗長な作業を省けるのですから名探偵が関係者を集める性質は合理的な判断に基づいています。その際、推理を披露するための第一声が「さて」なのだとか……あいにく意識して読書していなかったものですから名探偵のうち「さて」とおっしゃる割合は存じ上げませんが、要するに、読者への挑戦とは異なる解決編直前の趣向のひとつ――これからすべての謎が解かれる合言葉のことをさしていると解釈できます。

難事件を解いたら名探偵たる存在。他方、名探偵が事件を関係者の前で解決してくれることを知ってから連綿と受け継がれる期待を明文化したものが「名探偵、皆を集めてさてと言い」であると仮定したとき、575調の日本語特有のリズムが用いられたこの文言が現れた時期こそ日本において名探偵に集められて「さて」と言われたい感覚が芽生えてきたころと概ね一致する可能性が高いと考えられます。

個人的なポイントは、言いたいのではなく言われたいということ。やはり実践は大切です。

わたしが知らないだけかとも思いましたが、インターネットなる集合知ですら誰が作成したか断言してくれませんでしたし、国立国会図書館デジタルサービスで表記揺れを含めて検索しても該当しなかったのでね。仮に作者が判明しているなら著作権関連のアレソレがありそうなものですが、そのわりには気軽に使われている印象があります。ありふれた表現の組み合わせでは著作権が発生しないこともあるそうですが、ありふれた表現とは……これは哲学か法学か、専門家にお任せします。

また、作者が特定できないような石器や土器のように普及したのだとすれば、地域ごとに相応の特色が残りそうなものです。しかし、軽く検索しただけでは知りたいことが提示されないということは、現状、不明瞭なんですよ。きっと。

有名な詩歌『千の風になって』の作者も判明していますしリチャード3世の遺骨も発見されていますし、作者の有無にかかわらず「名探偵、皆を集めてさてと言い」の起点を確かめることが不可能とは言い切れないと信じております。

そもそも「名探偵、皆を集めてさてと言い」なんて明らかにミステリ好きな人間でなければ詠まないんですから。いままで作者不詳のまま放っておかれていることのほうが不思議でなりません。

謎解き、しようぜ!

ひとまず探したのは「名探偵、皆を集めてさてと言い」について、2016年以前に当該文言が含まれる文章あるいは多少の表記ゆれが確認できる文言の所在です。(名探偵が関係者を集合させて「さて」と言っているシーンの初出または時期の特定は目的としていません。読書がそれほど得意ではないので圧倒的に熱量が足りません。わたしは起伏宗他力本願派の衆徒なので、ミステリ文学に精通している方々にお任せします。)

正確性があまり期待できないのは承知の上で、手始めにネットに落ちている「名探偵、皆を集めてさてと言い」に関する情報を確認しました。

それらをまとめると、

・何かの作中で使用されたのではないか

『蝶々殺人事件』『本陣殺人事件』(いずれも横溝正史・著作)/『ぼくらの気持』(栗本薫・著作)

鮎川哲也か横溝正史が名探偵に言わせていた気がする

はやみねかおるの夢水清志郎シリーズで見かけた気がする

なかがわえりこ氏の絵のかるたの1枚にあった気がする

・雑誌や新聞で用いられていたのではないか小説ではなく、評論やコラムとして発表された文章を含む

・ポアロやクイーンなどの名探偵が、皆を集めて「さて」と言っているのではないか→Twitter(現X)のポストから、2018年10月8日のものを引用した2021年4月24日を参照

これらを整理&仮調査すると

・何かの作中で使用された説

『蝶々殺人事件』第20章より~私の友人で、同じ探偵小説を書くS・Yといふ男が、ちかごろこんな川柳を書いてよこした。探偵はみんな集めてさてといひ。まつたくそのとほりである。~

『本陣殺人事件』ではシーンは重なるが用いられていない

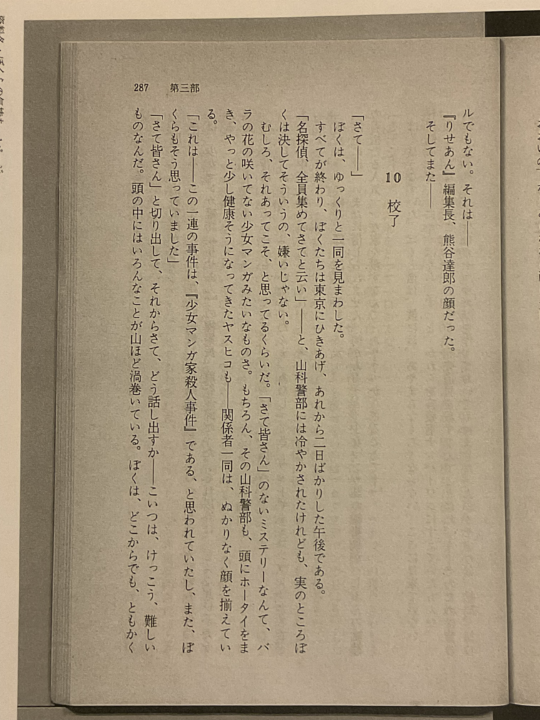

『ぼくらの気持』第10章より、以下、画像を参照

鮎川哲也による名探偵3名(鬼貫警部、星影龍三、バー三番館のバーテンダー)、横溝正史による名探偵2名(由利麟太郎、金田一耕助)、はやみねかおるの著作について読書中

現状確認できた最古は横溝正史『蝶々殺人事件』(1950年版、国立国会図書館)

(中川李枝子さんのかるたの件について、同氏の関わるかるたは『ぐりとぐら』シリーズしか見つけられない)

・雑誌や新聞で用いられた説

過去の新聞小説連載や文章、『新青年』や『宝石』などの雑誌が現存なおかつ閲覧できるなら調査可能

・黄金期の名探偵たちによって構成が洗練されたことで自然発生した説

日本における推理小説史を振り返ると翻訳小説がはじまり須らく翻訳されたのではなく厳選を経た作品に登場する名探偵の存在や言動が印象に残りやすかりやすかった(=複数人に対する印象が重なったため類似する文言が連想された)

ならば

各地で生じた複数の類似文言がシンクレティズムを経て「名探偵、皆を集めてさてと言い」に収束して今に至ると仮定したとき過去の資料には類似文言が散見されるのではないか(=状況の説明ではなくこれからすべての謎が解かれる期待が込められるなら ex:名探偵/名刑事/解明者 皆を集めて/みんなの前で/瞳を閉じて さてと言い/ひと拍手/深呼吸 のように同一内容とは限らないのではないか)

と考えられるので、当該文言の初出を発見してから範囲を広げるのが賢明

ということで、

①国内の作品や評論などに当該文言が存在しているか、全数調査

②〝名探偵〟による事件が解決される作品の輸入時期は推定できるか

③横溝正史『蝶々殺人事件』が初出と仮定したとき、作成時期を推定できるか

ひとまず3本柱でがんばることにしました。

そして、以下がおよそ半年分の成果です。

①国内の作品や評論などに当該文言が存在しているか、全数調査

今まで読んだ作品だとしても意識していたわけではないので覚えていない可能性もありますし、なにより読むからには読書を楽しみたいものでして。

作品名、作者、探偵役、初出年(翻訳小説の場合は)、初出国、特色、原作言語に加えて、当該文言の〇×(類似する場合は△)、読了感想の10種をシートに反映しております。

とはいえ起伏宗他力本願派の衆徒であり翻訳の場合は原文を探しながら進めているので、この上なく亀さんペースです。

②〝名探偵〟による事件が解決される作品の輸入時期は推定できるか

たとえば、こちらの一句

同担よ 拒否らないから ご参集

「同担」という言葉や「同担拒否」なる文化が無ければ詠めないのはお分かりいただけると思います。(このあたりの文化はよく知りませんが、この句をネット検索してみても該当がなかったので被っていないはずです)

同様に「名探偵 皆を集めて さてと言い」が詠まれるためには、まず「名探偵」が必要不可欠だと考えられます。

そこで、国内外の有名な探偵6名とその初登場作品の時期について時系列順にすると、

1887:コナン・ドイルによる『A Study in Scarlet』_シャーロック・ホームズ

1920:アガサ・クリスティーによる『The Mysterious Affairat Styles』_エルキュール・ポアロ

1924:江戸川乱歩による『D坂の殺人事件』_明智小五郎

1926:エラリー・クイーンによる『The Roman Hat Mystery』_エラリー・クイーン

1946:横溝正史による『本陣殺人事件』_金田一耕助

1947:高木彬光による『刺青殺人事件』_神津恭介

『本陣殺人事件』と同年に発表された『蝶々殺人事件』に当該文言が用いられていることから日本国内における当該文言の初出はそれ以前ですし、同様に、戦後まもなく発表された『本陣殺人事件』『刺青殺人事件』でも〝名探偵なる個人〟が事件を解決するものだと作中で表現されています。

とはいえ、『D坂の殺人事件』では、動詞のような印象がある〝探偵〟(料理/料理するのような感覚、個人の存在を指していなさそうな〝探偵〟があるの意。伝わってください。)が含まれる一方、作中ではYES〝名探偵〟に加えて心理的推理方法に関する言及があります。小酒井不木が1927年に発表した『犯罪文学研究』によると、江戸時代のころから裁判官を名探偵のような存在として、ひとりで判決を下すことがよくあったり犯罪者の心理的洞察をするような犯罪学的考察が少なくなかったりしたのだとか。江戸時代当時から〝名探偵〟がいたのか明記こそされていませんが、事件が第三者によって詳細に考察されることそのものはかなり古くから存在していた、とのこと。(日本史に詳しい方々に失笑されそうですが、わたしレベルだとここから始めなければなりません。)

すると、古いものから総浚いしようにも、小説に評論に雑誌類……範囲と物量があまりにも凶悪過ぎます。指名手配されていただきたい。残念ながら取り締まってくれる団体がいないものですから、無力をかみしめながら範囲を絞りこんでおります。

前述のとおり事件を解決してくれる〝名探偵〟を探す旅路にいるわけですが、探偵がいなければ名探偵は存在不可であることは自明です。

現代視点ゆえに事件解明を担う存在としての〝探偵〟を認識できますが、最近の辞書ですら個人を指してくれる説明には今のところ出会っておりません。それでは、はたして当時はいつから誰を探偵だと認識していたのでしょう。

あいにくタイムマシーンが未完成ですから、タイムカプセルに証拠を探しました。

温故知新の波動に当てられながら『The Murder of Rue Morgue』(1841)の初邦訳『ルーモルグの人殺し』から〝探偵吏〟を見つけたものの原作ではNO〝Detective〟だったところからはじまり、英和辞典ではDetectiveが未記載だったりScoutやspyの説明に探偵が用いられていたり、黒岩涙香、南翠外史らの著作を確認しつつ、探偵スルや探偵兵と出会い別れを繰り返して……確認できた範囲の明治期の文章はYES&NO〝探偵〟という印象です。

もちろん1897年の新聞で初めていわゆる探偵の仕事について広告が出されたり日本初の私立探偵とされる岩井三郎が登場したりしましたが、個人の印象として、明治期の〝名探偵〟は今でいうところの〝名推理〟のように読めてしまう印象です。特定の個人を指しているというより、その行為について言っているような感覚です。

加えて、『警察志叢』第2巻(国立国会図書館)では、事件を解決してくれる存在として〝探偵〟が認識されている記述がありました。本書の出版年は不明とされていますが、1巻も4巻も1893年出版(3巻は2巻と同じく不明)ですから、おそらく2巻も1893年出版でしょう。『A Study in Scarlet』の初邦訳『血染の壁』(1899)にてホームズこと小室泰六が秘密探偵を名乗るよりも前なので、困ったものです。日本で〝名探偵〟が事件解決するシステムが普及したのはホームズ先生の来日以降だと油断しておりました。

〝名探偵〟による事件が解決される作品の輸入時期は推定できるか確かめるために文献調査を進めてきましたが、ここらで方針を変えたいところ。初〝名探偵〟の所在ではなく、当時、誰が名探偵だと認識されていたのか探すほうが有意義に思えてきました。

気分転換しないとやってられなくなってきたというのも一因ですね。昔の文献捜索に苦戦しているのもありますが、とにかく、小室泰六くらいツレナイ文献が多すぎるものでして。(せめて、毎日新聞は毎日新聞でも吸収合併された東京横浜毎日新聞のころのものだとちゃんと明記してくれ、インターネットの書きこみ!)

いつから〝探偵〟が事件を解決する存在として定着したのか。この特異点探しのためには乱読するしかなさそうですから、覚悟はできていますし知識不足は自覚しているのでまだまだ時間は掛かるでしょう……うーん、先が長い。

まあ、〝探偵〟の使われかたを分類するにはわたしの日本語力が音を上げるので、〝みなさま〟という集合知に頼ります。いつか続きを公開したとき、違っていたら訂正してください。どうも、現代社会で生きる強かな人類です。よろしくお願いいたします。

そんなこんなで〝名探偵〟捜索については舵を切って継続航行するとして……やはり〝皆を集めて〟〝さてと言い〟にも手を付ける気が進みません。

理由はどちらも単純です。

〝皆を集めて〟は、なんてったって〝みんな何人問題〟と格闘しなければならない気がしているから。

〝名探偵〟から時期を推定するのが難しいなら、考えるべきは〝探偵〟が物語や市井に定着した時期ではなく〝名探偵が皆を集めてさてと言〟える状況がいつごろ提示されて定着したのか……ですが。

〝皆を集め〟るためには、皆を集められる状況あるいは集めたほうが良い状況が必要だということ……なのですが。

同時に、ここで対象になる関係者とは果たしてーーひとりか、複数人か、過半数か、全員かーーいわゆる〝みんな何人問題〟と正面衝突せざるを得ません。恐竜もびっくり。

セミコロンのような存在だと思えばかわいく思え……ないですね。セミコロンもみんなも、いい加減にしてほしいことこの上ありません。

ひとりで良いなら『モルグ街の殺人』にて同居人(わたし)を引き連れて捜査を進めて事件を解決したデュパンも当てはまりますし、複数人なら『緋色の研究』にて警部ふたり(グレグソン、レストレイド)と同居人(ワトソン)を集めて犯人逮捕劇を演じたホームズも該当します。

生存している関係者または容疑者候補が揃っている場で解決編を行っているのはポアロとクイーンですが、アガサ・クリスティー『スタイルズ荘の怪事件』について名探偵ポアロは確かに「さて」を言っているものの皆を集める前後以外にも複数回「さて」を言っていますし、エラリー・クイーン『ローマ帽子の謎』についても推理小説家(息子)よりも警視(パパ)のほうがたくさん言っているし何より事情聴取関連で用いられている印象が強く解決編の幕開けとは異なっています。(EQMM関連書籍を拝読したかぎり、著者らの狙いとしてはペンネームと探偵役の名前を同一にして読者に記憶させることが強いと思っているので、どちらかというと名探偵は息子のほうだと認識しています。ただし、パパのほうも好き。)

このようにふざけちらかしていらっしゃる〝皆を集めて〟ですが、〝さてと言い〟と比較するとかなり良心的です。

我々、生きているだけで「さて」「さて、と」とか独り言ちるでしょう? ひと息ついた後とか、何かにとりかかるとき自分で自分を鼓舞する感覚で。今度こそ江戸時代で収まらない予感がします。

言語学者の領域には足を踏み入れたくないんですよね……戻ってこれなくなりそうなので。オタクは沼に沈むだけで浮上しません。傍目から見て好みの湯加減なら猶更。

やはり、「みんな」も「さて」も、こればかりは有識者を探す方針で参りましょう。

必要な期間は不明ですが、納得するまで〝名探偵〟捜索を主軸とした文献調査は継続します!

③横溝正史『蝶々殺人事件』が初出と仮定したとき、作成時期を推定できるか

(知らないことがあまりにも多すぎてぼぼ願望として立てましたが、あり得ない内容とは言えないので加えておきます。ミステリ作家は得てして想像力が豊かなものですから。)

前述のように、当該文言から内容が揺れてもおかしくない上に名探偵が「さて」を言うタイミングも様々だというのにもかかわらず「名探偵、皆を集めてさてと言い」だけが絶対存在として君臨している……ならば、起点が存在していのではないかと考えるのが自然でしょう。

幸運にも、現状の初出だと思われる『蝶々殺人事件』における三津木による地の文(以下の画像を参照)にて

このように明記されており、ここで一意に定められた解釈は後に発表された『ぼくらの気持』『探偵の殺される夜 本格ミステリベスト・セレクション』などから引用できる当該文言における認識と一致しています。

横溝のミステリ作品において、1920年に公募受賞した『恐るべき四月馬鹿』から1947年発表『蝶々殺人事件』まで、おそよ30年弱……この間、横溝は、探偵という個人に事件を解決してもらいたいと思っていなかったのか。いいや、思っていたはずだ(推量+反語)……ということにします。

仮定ですからね、仮定。便利ですね、仮定という言葉は。妄想と表現するよりよほど理性的に見えますし。

探偵という個人に事件を解決してもらいたい起点から横溝が文言を作るまで空白の期間があると仮定したとき、ミステリ好きの心には名無しの感情が蔓延っていたと考えられます。そこへ横溝『蝶々殺人事件』による名付け「探偵はみんな集めてさてと言い」の周知が行われたら、どうなるか。

20世紀初頭の時点でホームズやホームズのライヴァルたちなど、探偵が活躍する海外ミステリは日本にやってきています。もとから存在していたものに対して名前が広まるだけなので内容を設定する手間が省かれる分、早く定着しやすかったのではないかと考えます。

自分の感情に恋と名付けた途端にいままでの言動が恋ゆえのものだったと自覚して赤面してしまう乙女みたいな感じで。(縁が無いくせによくここまでかわいい例えが出てきたものだ!笑)

なお、広まったのが横溝単独の力だったのだとすれば、横溝総理大臣が治める世界線があっても良いはずです。ミステリ税交付金のような我々のための法案を通してくれてたなら、その可能性も考えます。(八つ当たりですけれど、横溝単独説ならもうわたしには扱い切れません。無理です。さすがベストセラー作家だと拍手喝采するだけです。)

もちろん、調べないと分からないので調べます。

・1930年代から書いている由利麟太郎シリーズの『蝶々殺人事件』

・名探偵・金田一耕助初登場の『本陣殺人事件』

この2作の発表年が同じということは、執筆の段階に相違あれど少なからず並行して作業されていたと考えられます。

当時の雑誌印刷について詳細は存じませんが、原稿は手書きだったはずです。加えて、複数の作品を同時並行するうえで、いままで書いてきた由利と、これから活躍させる金田一、それぞれ書いている内容が類似しないように造形が被らないように気をつけるためにも手書き資料は残されているでしょう。頭の中ですべて完結させて文字起こしするスタイルなら、直筆資料は原稿以外に残されていないはずですが、横溝正史資料館には原稿以外も収容されているご様子ですからね。「探偵はみんな集めてさてといひ」原文そのままではなくとも、それに至るまでのメモがどこかに存在していて欲しい……さてさて、願望じみて参りました。国立国会図書館から離れて、ミステリー文学資料館など、他の保管場所も視野にいれて参ります。

悲しいかな、上記に加えて。

古本の蔵書が豊富な新生ミステリ会員のご協力のもとお持ちの『蝶々殺人事件』について教えていただいたとき、メッセージ内でさらに詳細を教えてくださったうえ「S・Y」について言及してくださいました。その際、

この三津木俊助の友人、セイシヨコミゾ説ありえますかね?

とりあえず、2947年以前に限定して吉田松陰タイプ/島津義久タイプどちらも考慮しながら探してみます!!

わたしはこのように返答しました。

誤字はご愛嬌だとして、寝起きでイニシャルの例としてこのふたりを挙げられた自分を褒めたいです。

問題なのは……セイシヨコミゾ、何故あなたはイニシャル表記にしてくださってしまわれたのでしょう。「横溝という男が」でもよろしかったでしょうに……いやなに。わたしだってね、S・Yがセイシヨコミゾだと思いますよ。しかし、仮に違うとしたら?

はい。

消去法とは、つまり、こういうこと。シャーロック・ホームズに倣って緋色の糸を探します。

横溝正史が1902年に誕生してから1981年に没するまで、彼の周囲にいたS・Yがひとりも推理小説を執筆していないことを確かめたい。なお、その人物は商業出版しているとは限らない。

私的な知人に吉田松陰タイプ/島津義久タイプどちらかがいらしたときの確認方法は模索中……横溝と同じ時代に生きたイニシャルが同じになる商業推理作家は、佐野洋、山崎洋子、結城昌治、由良三郎、こちらの4名でしょうか。(漏れがある気がしてならないので訂正希望)

彼らの間に一切の交流が無かったかどうか確かめたいですね。とくに軽く調べたときに結城は俳句を趣味にしていたという記述を見かけましたので、当該文言の発想の由来になった可能性もあったりなかったりしたら……おや? 1981年から50年後まで残り6年。もしかしたら、著作権使用料が払えるかもしれない?……おもしろくなってまいりました!

①②③から、

・わたしの知りたい、名探偵に期待してしまう心情の起点

・世の中で普及している「名探偵、皆を集めてさてと言い」の起点

この2つは異なる可能性が高いご様子。

要するに、最初の仮定〝名探偵が事件を関係者の前で解決してくれることを知ってから連綿と受け継がれる期待を明文化したものが「名探偵、皆を集めてさてと言い」であると仮定したとき、575調の日本語特有のリズムが用いられたこの文言が現れた時期こそ日本において名探偵に集められて「さて」と言われたい感覚が芽生えてきたころと概ね一致する〟が誤っていた可能性が高いということですね。楽しい楽しい背理法はQEDにしておきます。もう間違っていることを確かめていく作業するの嫌。それよりも資料探ししているほうがずっと楽しいです。

そんなこんなで、名探偵に「さて」と言ってもらいたい同類を探しております。

同志よ、拒否らないので集まってほしいです。ああ、そうだ。そのためには名探偵が必要でしたね。探偵役と謎MysteryExhibition1名探偵創造部門は提出締切11/30、公開12/01です。他2部門についても、詳細はMysteryExhibition1公式からご確認いただけます。

ちなみに、短編部門は本日から作品募集しています。

誰がどのような謎に遭遇してどうやって解決するのか、一緒に楽しんでほしいです。よろしくお願いいたします。

以上、告知です。

あまりにも長い道のりに怯えておりますが、それ以上に楽しいのでまだ頑張れそうです。わたしの望む謎解きはこの向きなのかもしれません。

はてさて、みなさまのお好みの謎解きはいかがでしょう。考えてみるのも一興ではありませんか?

なお、進展次第では『MysteryFreaks』やコラムにて続編や完全版を掲載する予定です。気が向いたら首長竜(オカピも可)になっていてくださいませ。